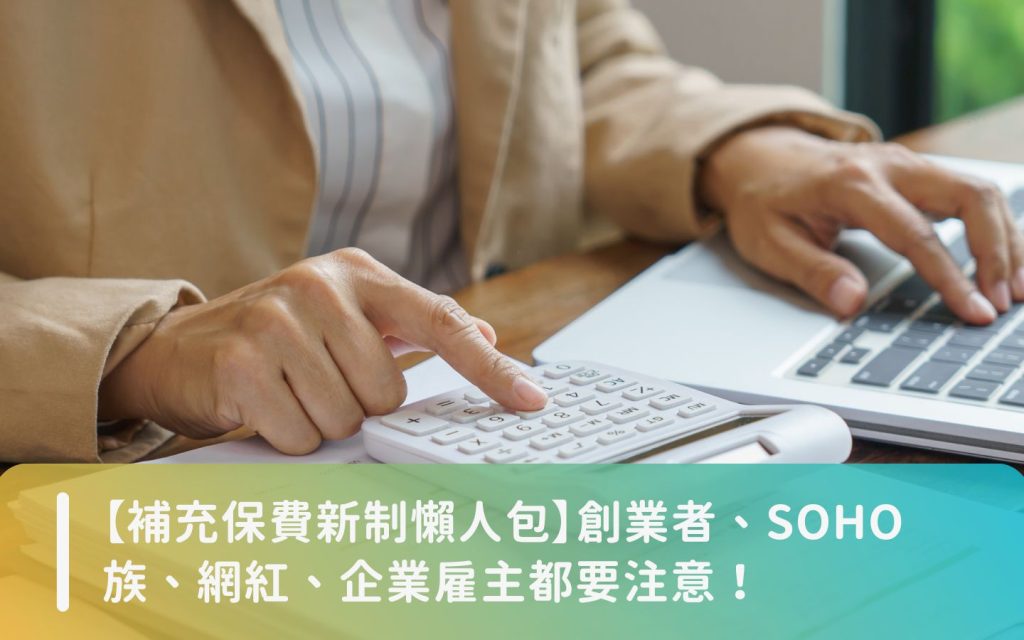

補充保費新制再登場!誰的荷包要哭了?

最近「補充保費新制」又衝上新聞熱搜。

衛福部正在研議全民健保的補充保費改革,未來可能從「單筆計算」改為「全年合併計算」,也就是說,不再只看你單筆收入高不高,而是把全年收入一起算進去。

截至 2025 年 11 月,政策還沒正式拍板,但討論聲浪早已滿天飛:

「蛤?那我年底的紅利、接案稿費、直播打賞都要加起來算喔?」

這次改革,可不只是薪水族的事。創業者、SOHO族、網紅、企業雇主、自由工作者、小股東——幾乎人人都可能被波及。

換句話說,如果你的收入來源不只一個,這場「補充保費新制」大風吹,你的荷包很可能首當其衝。

補充保費是什麼?3 行快速懂舊制邏輯

補充保費是健保署設計的一種「公平繳健保費」制度。

簡單說,除了每月固定薪水外,如果你有紅利、股利、稿費、兼職收入等額外收入,而且單筆超過投保金額 4 倍(約 13 萬元),那就得多繳一筆補充保費。

舉例來說:

| 收入來源 | 金額 | 舊制狀況 |

|---|---|---|

| 年終獎金 | 15 萬元 | 超過門檻 → 要課補充保費 |

| 稿費 3 筆 | 每筆 3 萬元 | 每筆未達門檻 → 免課 |

| 兼職收入 | 5 萬元 | 單筆未達門檻 → 免課 |

這也就是為什麼很多自由工作者會「分筆領稿費」或「拆帳入帳」,因為只要單筆沒破門檻,就能閃過補充保費這一關。

新制方向:從「單筆課」變「全年合併」

新制改革的核心概念是:

「不看單筆,看你整年的總收入!」

也就是說,就算每次領的都不多,只要全年加起來破門檻,也要課補充保費。

| 項目 | 舊制 | 新制(研議中) |

|---|---|---|

| 計算方式 | 單筆收入達門檻才課 | 全年合併達門檻即課 |

| 適用對象 | 紅利、股利、稿費、兼職 | 各類多元收入族群,包括創業、自由工作、網紅 |

| 被課機率 | 低 | 高(全年收入累積更容易超標) |

| 政策狀態 | 已實施 | 研議中,尚未定案 |

換句話說,如果你靠多個平台、接案、投資或分紅過活,新制上路後可能會被「一次打包算帳」。

這對自由工作者、創業者、甚至小股東來說,繳費壓力勢必上升。

六大族群荷包影響一次看懂

創業 / 公司負責人

很多創業者初期薪水不高,但年底紅利、股利一進帳,收入總額就容易超過門檻。若新制改為全年合併,年底恐變成「補充保費爆擊日」。

👉 建議:盡早規劃薪資與股利發放時程,或搭配投保級距調整,避免年底成為健保加碼季。

SOHO / 自由工作者

設計師、顧問、講師、編輯等接案族,以往分筆領還能避開課稅門檻。若新制採全年合併,分散收入反而變成「白做功」。

👉 建議:每季檢視收入,若案量高,提早與會計師討論報稅與投保策略,避免年底被補刀。

網紅 / 內容創作者

YouTuber、直播主、KOL、Podcaster 收入來源多元:打賞、合作、贊助、分潤樣樣有。全年合併計算下,補充保費可能直接破表。

👉 建議:盡早整理收入明細,或考慮公司化報稅模式,讓支出有彈性、報稅更聰明。

中小企業 / 企業雇主

除了幫員工繳健保,老闆自己領紅利、分紅也要列入計算。新制上路後,企業薪酬結構與獎金發放策略都得重新盤算。

👉 建議:年終前先與會計師討論分紅時點與薪資結構,別讓補充保費吃掉原本的獎金預算。

小股東 / 投資人

手上有公司持股?股利入帳同樣會被納入計算。舊制單筆未達門檻可免課,但全年合併後,就可能被「一次清算」。

👉 建議:小股東可提前預估全年股利,或協調分次發放,降低一次性超標的風險。

兼職 / 斜槓族群

外送員、家教、翻譯或臨時工等「斜槓兼職族」,雖然單筆收入不高,但全年加總起來,可能意外踩過補充保費門檻。

👉 建議:每年盤點總收入,必要時調整投保級距或分散報稅,別讓補充保費成為默默偷走獎金的小黑手。

專家提醒:別怕補充保費,怕的是「沒準備」

無論你是老闆還是自由接案者,只要收入不只一種,就該提早做功課。

- 企業主/創業者:每季檢視收入結構,別讓分紅壓力在年底爆發。

- 自由工作者/網紅:定期記帳,提早預留繳費金額。

- 投資人/兼職族:調整股利或收入入帳時間,減少「一次性課徵」風險。

其實最怕的不是補充保費,而是「突然來的補充保費」。

懂規則、先準備,荷包才不會出其不意被掏空。

結語:新制未定,但「提早準備」永遠不虧

補充保費新制還在研議階段,最終版本怎麼走沒人敢保證。

但可以確定的是,收入多元化的時代,健保費一定越算越精。

無論你是創業者、SOHO族、網紅、企業雇主、小股東還是兼職族,提早檢視收入結構、調整投保級距,不僅能降低補充保費的影響,也能讓你的財務規劃更穩、更聰明。